Viaggio fra i teatri storici di Bergamo: dal Donizetti al Sociale, fino ai teatri del passato

- Myriam Poli

- 8 dic 2021

- Tempo di lettura: 12 min

Aggiornamento: 14 mag 2024

La stagione che ci avvicina al Natale, così densa d’incanto, è la più intima e affascinante dell’anno: ci spinge a rintanarci nel calore degli affetti, di luoghi accoglienti, di storie magiche e speciali.

Tutto si tinge, in questo particolare periodo dell’anno, di meraviglia e stupore, e tra luminarie e decorazioni luccicanti, anche il teatro, il luogo dell’immaginario per eccellenza, come un appuntamento fisso, spalanca le sue porte proprio in questo periodo, per accogliere in un caldo abbraccio gli spettatori, con ricchissime stagioni e rassegne di spettacoli.

Nella nostra città questo mondo è oggi assolutamente protagonista! Fra recenti riaperture, splendidi restauri, stagioni fittissime e strabilianti, il teatro a Bergamo non è mai stato così vivace: ho pensato, dunque, di proporti un affascinante viaggio nella storia dei teatri presenti e passati della città!

Il teatro a Bergamo

Catapultiamoci nei nostri amati mondi lontani, ma solo a livello temporale, senza spostarci di un passo da Bergamo: devi infatti sapere che il piacere del teatro era un’attività imprescindibile per i bergamaschi dei secoli passati, quasi quotidiana!

Guarda, al sorgere dell'Ottocento, cosa appuntava Stendhal nei suoi diari, nel felice periodo in cui soggiornò nella nostra città: “Ci sono due teatri a Bergamo, uno molto bello nel borgo, cioè nella zona in piano della città, l’altro in legno, sulla piazza della città vecchia. Tutte le sere andiamo a quest’ultimo, vicinissimo alla nostra abitazione”. Stendhal era infatti ospite a Palazzo Terzi e s’innamorò oltremodo di Bergamo – dai un’occhiata qui per scoprire questa storia e assaporare tutte le sue sensazioni legate alla città!

Se ti incuriosisce scoprire di che teatri sta parlando, non ti resta che leggere di seguito… e immergerti in questo nuovo viaggio con la Margì!

Alle origini dei due teatri stabili di Bergamo: il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale

Bergamo ospita oggi due splendidi teatri, ricchi di storie curiose legate alla città e ai suoi abitanti del passato: questi luoghi si rivelano un eccellente mezzo per curiosare il momento storico e la società dell’epoca.

Siamo alla fine del Settecento: sulla città soffia un vento colmo di echi rivoluzionari proveniente dalla Francia, che scuote le vecchie istituzioni, portando la società nobiliare a continui confronti e "bisticci" con la borghesia emergente, entrambe alla ricerca del giusto spazio nel nuovo mondo…

Il teatro Riccardi, l'antenato del teatro Donizetti

Il teatro Riccardi sorse ufficialmente il 24 agosto 1791, ad una manciata di ore dalla festa di Sant’Alessandro: siamo nel cuore di una Città bassa ancora deserta e disabitata, la quale però, quando l’estate si avviava alla conclusione, si animava ospitando una splendida Fiera cittadina.

In questa vivace occasione era abitudine, per intrattenere gli ospiti e i viaggiatori, allestire tanti piccoli palchetti provvisori, realizzati in legno, che ospitassero rappresentazioni teatrali; con la fine della fiera, questi venivano appunto smantellati e la magia del momento si spegneva al terminare dell'estate.

Un giorno, il ricco commerciante di seta Bortolo Riccardi ebbe l’intuizione – e la decisa volontà di finanziare! – la realizzazione di un teatro che fosse stabile, in muratura, per invertire l'abituale tendenza di erigere teatrini che sarebbero poi irrimediabilmente scomparsi.

S'incaricò il progettista Giovanni Francesco Lucchini e i lavori vennero intrapresi: non fu affatto facile, perché Riccardi dovette aggirare le ordinanze cittadine (le quali imponevano proprio che le costruzioni sorte nella zona fieristica fossero provvisorie) e, soprattutto, cercare un consistente sostegno economico. Questo teatro stava infatti sorgendo grazie alla determinazione della borghesia nascente, ma essa non aveva abbastanza denaro per permettersi l'intera costruzione!

Riccardi chiese così aiuto ai nobili, con l’idea che di quel tempio scenico potessero in futuro beneficiarne entrambi. Egli azzardò loro una richiesta che si rivelò troppo pretenziosa: propose che la quota associativa, normalmente pagata solo stagionalmente per il periodo della fiera, fosse corrisposta tutto l’anno. Ne nacque un contenzioso a causa del quale i nobili decisero di abbandonare il progetto, preferendo costruire in autonomia un proprio teatro; e, ovviamente, scelsero di erigerlo vicino alle loro dimore, ovvero in Città Alta.

Intanto, anche se non ancora completato, il teatro Riccardi (che prese il nome del suo artefice) si attivò fin da subito, tanta era la voglia di gustarne le rappresentazioni.

L'attività scenica si distribuiva su periodi precisi, che dalla fine del Settecento coinvolse principalmente due stagioni: quella di Carnevale, che si svolgeva tra dicembre e febbraio, e quella della Fiera, che si svolgeva invece tra agosto e settembre.

Ti rivelo una curiosità, a questo proposito: c'è una tradizione che si porta avanti dal lontano Medioevo, quando, nel periodo della Quaresima (i 40 giorni che, nella religione cristiana, precedono la Pasqua), era assolutamente vietata la rappresentazione teatrale e, più in generale, di spettacoli pubblici. Coloro che si dedicavano a quest’arte, dunque, erano costretti a interrompere qualsiasi attività e a non avere più modo di sopravvivere.

Da allora il colore viola, che è quello dei paramenti liturgici usati dai sacerdoti durante la quaresima, ha significato sfortuna e disgrazia per il mondo dello spettacolo, sia se indossato da un attore sia se indossato dal pubblico!

Tornando al Riccardi, ma restando in tema di "disgrazie", non molti anni dopo la sua inaugurazione, nel 1797, il teatro subì una terribile battuta d'arresto, poiché venne distrutto da un incendio in circostanze misteriose. Riccardi e il suo gruppo non si persero d’animo: l'edificio venne prontamente ricostruito più imponente di prima, e nuovamente inaugurato all’apertura del nuovo secolo, il 1800.

Dopo lunghe vicissitudini, da questo turbolento avvio nascerà il primo teatro stabile cittadino, in una zona della città decisamente spoglia, ma che si stava sviluppando pian piano: il teatro si rivelerà così uno degli elementi fondanti della futura Città Bassa, a fianco del quale sorgerà l’arteria principale, il Sentierone.

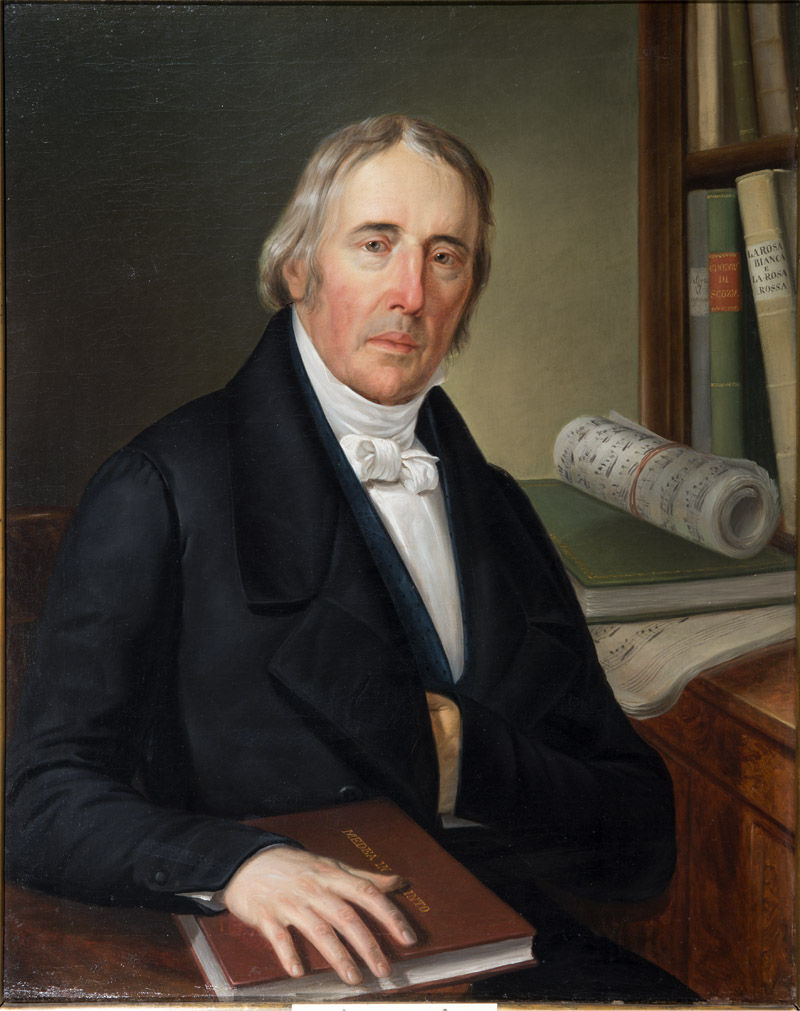

Artisticamente, l’inizio del nuovo secolo vide affermarsi al Riccardi l’illustre musicista di origine bavarese Giovanni Simone Mayr, che trasmise uno eccezionale impulso alla vita musicale della città, e ben presto scoprì le potenzialità di un giovanissimo Gaetano Donizetti: quest'ultimo frequentava le “Lezioni caritatevoli” di musica offerte dal maestro e finanziate dalla Misericordia Maggiore, e potè continuare gli studi grazie al profondo supporto di Mayr.

E certamente, Donizetti sarà uno dei massimi protagonisti della storia di questo teatro, fino a quando, proprio nel suo nome, si verificherà una svolta determinante nella vita del Riccardi: nel 1897, infatti, in occasione del centenario della nascita del compositore, il teatro assumerà proprio il nome di Teatro Gaetano Donizetti.

Da quel momento, una brillante stagione si aprirà per il teatro, perla della città che vedrà il passaggio di nomi importanti e opere straordinarie: il Donizetti si mostrerà infatti sempre attento a sperimentazioni e innovazioni, e si distinguerà per la profonda qualità e varietà della proposta teatrale.

Il Teatro della Società dei nobili, ovvero il Teatro Sociale

Saliamo adesso in Città Alta e riprendiamo le fila di questa storia da dove si era interrotta: con la volontà di rivaleggiare con il Teatro Riccardi, e di restituire alla Città Alta quella supremazia che il nuovo teatro di Città Bassa le insidiava, nacque ad opera di 54 nobili bergamaschi il “Teatro della Società”; il progetto contava infatti rappresentanti delle famiglie più in vista della città.

La società dei nobili individuò un’area per l'innalzamento dello stabile e reclutò un architetto dalla spiccata impronta neoclassica. Rispettivamente, si scelse l’angolo fra Piazza Vecchia e via Corsarola, dietro l’antico palazzo del Podestà veneto, nonostante l'esiguità dello spazio, e si affidò il progetto ad un architetto molto attivo all’epoca in Città Alta: Leopoldo Pollack, allievo del noto architetto scenico Giuseppe Piermarini, l'autore della Scala di Milano.

I nobili versarono una somma consistente destinata alla realizzazione del loro nuovo teatro, attraverso una quota associativa che sarebbe durata tutto l’anno: ogni famiglia avrebbe posseduto così un palchetto personale, ovvero un ambiente privato da poter abbellire come si preferiva, quasi fosse un'estensione della propria casa: non è raro, oggigiorno, visitare i palazzi nobiliari della città e imbattersi in cimeli provenienti proprio da quello che era il palchetto della famiglia al Teatro Sociale - a Palazzo Moroni, un tavolino nasconde in realtà un pannello di legno decorato proveniente dal palchetto dei Moroni.

Il 26 dicembre 1808, inaugurando la stagione del Carnevale che si sarebbe aperta a breve, il Teatro Sociale aprì ufficialmente il proprio sipario, potendo vantare una capienza di 1300 posti a sedere.

A memoria della serata d'inaugurazione si tramanda un manifesto che contiene il decreto emesso per l’occasione in cui si ordinava che le carrozze, sia provenienti dai borghi (ovvero Città Bassa) che da Città Alta, compissero un percorso ben preciso per limitare la possibilità che si creassero ingorghi.

Inoltre, si decise che il portico del Palazzo della Ragione restasse a disposizione dei mezzi per la sosta temporanea fino a fine spettacolo.

A questo proposito: sai perché uno dei famosi motti beneauguranti proclamato dagli attori prima di salire sul palco, è “merda merda merda”?! Perché in quest'epoca ci si augurava l’arrivo di tante carrozze, quindi di tanti cavalli, i quali avrebbero lasciato inevitabilmente molti escrementi: questo avrebbe quindi comportato molto guadagno e un gran successo per la messinscena!

Nel corso della sua storia, anche questo teatro vide rappresentate grandissime opere accompagnate dai loro compositori più noti, tra cui Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Gioachino Rossini, ma con la fine dell'Ottocento, risentì profondamente dell'inesorabile spostamento del baricentro urbano in Città bassa, e la conseguente perdita di Città Alta come centro propulsore e culturale; le difficoltà del Teatro Sociale divennero l’emblema di quelle dell'antica città sul colle.

Dopo alti e bassi e il passaggio fra diverse gestioni, nel 1929 venne decretata la chiusura del Sociale. Seguì un lungo abbandono a cui pose fine il Comune di Bergamo, che acquisì lo spazio per destinarvi delle mostre temporanee; nel 2009, dopo un attento restauro, il Sociale è tornato, finalmente, alla sua originaria vocazione: ospitare rappresentazioni teatrali.

Oggi la storia del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale ha avuto un "lieto fine": i due spazi scenici, lungamente e “innatamente” rivali, sono tornati a lavorare insieme, con un proposito unico: il Teatro Sociale è infatti utilizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti per la messinscena di alcuni spettacoli di prosa e di opere liriche, nonché per altre rassegne.

E prima?... I teatri scomparsi di Bergamo

La storia teatrale bergamasca non si esaurisce certo qui!

La nostra città ha ospitato numerose altre arene teatrali, ognuna custode di una storia diversa, anche se oggi purtroppo scomparse: esse hanno però lasciato alcune tracce, facilmente ripercorribili, tra le strade cittadine.

Bisogna balzare nel Seicento per curiosare fra le prime attività sceniche che animarono la città: non erano a beneficio di tutti, come abbiamo notato ricostruendo le vicende del Donizetti e del Sociale, ma erano un’attività unicamente nobiliare. Il teatro era uno degli eleganti piaceri che ravvivavano il quotidiano di questa classe sociale, tanto che molti nobili possedevano piccoli teatri in legno all’interno dei propri palazzi.

La grande stagione del teatro sarà però quella settecentesca, dove, tra le alterne vicende che ruoteranno attorno al Donizetti e al Sociale, si distingueranno altri importanti spazi teatrali: la nostra città era piuttosto attiva in campo teatrale e musicale, potendo inoltre vantare un’antica ed importante tradizione musicale.

Questa significativa attività si concentrò in particolare in Città Alta, che era all’epoca, ovviamente, il cuore di Bergamo.

Il teatro di San Cassiano

Una piazzetta nel cuore di Città Alta conserva un'iscrizione, la quale ricorda la presenza di un teatro che sorgeva proprio in quel luogo: la piazzetta è su via Donizetti, esattamente di fronte al celebre palazzo dell’Arciprete, e il teatro era quello di San Cassiano. Originatosi su antichissime fondazioni (precedentemente vi era una chiesa del IX secolo dedicata all'omonimo Santo, i cui locali vennero poi nel tempo adibiti a magazzini militari), era propriamente noto con l’intitolazione al già incontrato maestro di Donizetti, Giovanni Simone Mayr – che in questo spazio guidava le accademie pubbliche dell’Unione filarmonica. Erano qui infatti ospitate perlopiù compagnie filodrammatiche, che si esibivano dietro un sipario dipinto dal pittore bergamasco Vincenzo Bonomini.

Eccoti un paio di curiosità: questo luogo, con il veneziano teatro di San Cassiano (primo teatro dell'opera pubblico inaugurato nel 1637), non condivise solo il nome, ma anche la peculiarità di essere stato uno dei primi in città a distinguersi in quanto aperto a tutti.

Ciò segnò una svolta nel ruolo che l'opera aveva nella società: non più ad esclusivo privilegio della nobiltà, ma offerta anche al pubblico! Era possibile presentarsi e ricevere un biglietto qualsiasi fosse la propria condizione di provenienza!

Inoltre, come ci viene suggerita da un’amica guida, Michela del Rosso laderouge.archi.tourguide (profondissima conoscitrice di quest’angolo della città), il teatro di San Cassiano, per poter godere di una degna illuminazione, si avvaleva di candelabri e di candele messi amabilmente a disposizione dai nobili Rota Basoni, che abitavano nel palazzo accanto (in questo palazzo, oltretutto, passò gli ultimi istanti della sua vita Gaetano Donizetti, accudito proprio dalla baronessa Rosa Rota Basoni).

Con il tempo, non essendo più in uso alla maniera d’una volta, il teatro subì un'inesorabile decadenza; venne infine demolito nel 1937 nell’ambito di un piano di riqualificazione di Città Alta, quando ne sorse la piazzetta citata.

Il teatro del Palazzo di Cittadella

Ci troviamo in piazza della Cittadella, dove nel 1760 venne eretto un teatro che ebbe un vissuto decisamente lungo per l’epoca, perché si mantenne in attività fino al 1797, quando alcune circostanze che approfondiremo ne decretarono la fine.

Non è chiaro quale fosse la sua precisa collocazione, ma si stima fosse nelle stanze che attualmente ospitano il Museo Civico di Scienze Naturali.

Questo luogo era spesso animato da un’assoluta protagonista della vita culturale della seconda metà del Settecento: la contessa Paolina Secco Suardo, colei che introdusse il piacere del teatro in una Bergamo ancora “assopita” e poco vivace! Presso questo teatro, la contessa recitava drammi in lingua francese, com’era in voga all’epoca, insieme ad una compagnia drammatica a cui aveva dato vita lei stessa.

Se non conosci la storia della contessa, donna estremamente curiosa e all’avanguardia, corri a recuperarla qui: potrai anche calarti ancor meglio in questo clima di rinnovamento ideologico e culturale così affascinante!

L’anno in cui il Teatro della Cittadella si spense, infatti, fu esattamente quello in cui le truppe francesi, "scuotendo" di modernità la città, entrarono a Bergamo.

Per questa ragione, si decise di smantellare questo teatro al fine di evitare affollamenti, tumulti ed “imprevisti” che notoriamente caratterizzavano questi spazi: il teatro era infatti intensamente e quotidianamente frequentato, un vero e proprio luogo d’incontro e confronto. Addirittura, andare a vedere una rappresentazione era spesso proprio un pretesto per incontrarsi, e non sempre con buone intenzioni… scontri e disordini erano dunque all’ordine del giorno!

Si decise così di smantellare il teatro del Palazzo di Cittadella e di spostare gli spettacoli in Città Bassa, al neonato Riccardi, che fatalmente, proprio a pochi giorni di distanza, venne devastato dal terribile incendio. Occorreva trovare un’altra soluzione!

Una curiosità: oggi rimane in città un segno di questo luogo, che si può scovare a pochi passi, e ne è un chiarissimo rimando... una trattoria denominata "del Teatro"!

Il Teatro Cerri a Palazzo della Ragione

La risoluzione si ebbe istituendo un bando per la realizzazione di un nuovo teatro, che si decise di collocare nella sede storicamente più importante del potere cittadino, ovvero Palazzo della Ragione – in quel momento, questi spazi erano sgombri in quanto la sede del comune era nella Biblioteca Angelo Maj: si diede così un segno molto forte nell’anno della caduta del dominio veneziano.

Questo luogo, inoltre, era naturalmente portato per tutto ciò: pensa che già in passato il portico di Palazzo della Ragione era stato luogo di rappresentazioni teatrali, com’è comprensibile trovandosi nel cuore della città!

Il vincitore del bando sarà l’impresario Francesco Cerri, che impiegò una decina di anni nella realizzazione di un teatro in legno nel salone del palazzo, e che ultimò nel 1807; questo nuovo luogo scenico venne utilizzato in occasione del Carnevale, talvolta in primavera, per poi essere comunque smontato.

E a proposito di Carnevale, se l'argomento ti stuzzica, ti invito ad approfondire la storia delle maschere bergamasche, che, soprattutto nella figura di Arlecchino, saranno assolute protagoniste delle scene teatrali, anche al di fuori della città!

Una curiosità legata al teatro Cerri: in questa occasione, fatti propri gli umori rivoluzionari che l'avvento dei Francesi aveva portato a Bergamo, si decise di assegnare i palchetti da cui godere lo spettacolo attraverso il criterio dell’estrazione! Tutti i nobili, come proclamava la Rivoluzione Francese, sarebbero stati “uguali” nel sorteggio. La stessa pratica verrà adottata nel conferimento dei palchi del Teatro Sociale, durante l’istituzione del quale i nobili scelsero, oltretutto, di firmarsi senza indicare il proprio titolo nobiliare, ma utilizzando solamente il nome della propria casata.

Il teatro Cerri giunse ad ospitare fino a 74 palchetti, ma ben presto si ritenne non fosse abbastanza, e si desiderò uno spazio più grande; così, dopo una decina di anni di attività, la città salutò anche questo spazio scenico.

Il teatro Duse

Più recentemente, un'altra avventura teatrale, anch'essa terminata, ha impreziosito la città di Bergamo.

Si tratta di un teatro sorto sul finire del 1927, affacciato alla Rotonda dei Mille, che il poeta Gabriele d’Annunzio suggerì d’intitolare all’attrice simbolo del teatro moderno, Eleonora Duse.

All’apice del suo successo, questo fu uno dei maggiori teatri d’Italia, tanto che in alcune rappresentazioni, data la notevole capienza, giunse a sfiorare i tremila spettatori.

Le splendide stagioni del Duse accolsero spettacoli di lirica, balletto, prosa e varietà; ospitò persino esibizioni inconsuete come serate circensi, incontri di boxe e discorsi di politici, tutti "spettacoli" che furono apprezzatissimi dal pubblico! Fu a tutti gli effetti un teatro moderno, come moderna fu la sua titolazione.

Ebbe importanti momenti di gloria, inoltre, quando il più grande teatro Donizetti necessitava di essere chiuso per lavori di ristrutturazione: sul Duse confluiva un’ancor più ricca stagione teatrale.

La sua storia si spense nel marzo del 1968, quando, fra dispiacere e incredulità, il teatro Duse venne interamente demolito per fare spazio ad un nuovo edificio polifunzionale, che conservò e conserva tuttora il nome del teatro.

Infine, fu al Duse che la città salutò il celebre giocoliere Enrico Rastelli, nativo di Bergamo ma "adottato" dal mondo per l'immenso talento, che lo aveva consacrato come il più straordinario artista di giocoleria di tutti i tempi. Qui egli offrì il suo ultimo meraviglioso spettacolo, poche ore prima di spegnersi, quella stessa notte, nel 1931. La sua è stata un’altra incantevole, ricchissima ed emozionante storia bergamasca: puoi trovarla qui, corri a leggerla!

Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio!

Bisogna ammetterlo: le storie qui raccontate meritano di schiudere tutta la loro bellezza passeggiando realmente fra platea e palchi, circondati dall'atmosfera che solo il teatro sa creare... io, fossi in te, non perderei l’occasione di regalarmi una visita guidata nei teatri bergamaschi, o di regalarla a chi vuoi bene!

Puoi controllare sulla pagina dei tour quando saranno in programma visite al Donizetti e al Sociale, oppure contattarmi per organizzarne una privatamente!

E se ti fosse salito un desiderio incredibile di farti travolgere dalla magia del teatro, è il momento giusto!

In città si è appena concluso il Donizetti Opera Festival, ma la variegata stagione teatrale 2022-2023 che coinvolgerà tanto il Donizetti quanto il Sociale, ci accompagnerà fino a marzo!

Perché, diciamolo, abbiamo tanto bisogno di tutto questo: il teatro è il luogo dove tutto accade, dove i mille personaggi che soggiornano dentro di noi possono trovarsi rispecchiati in trame diverse, avere la voce che cercano, e imbarcarsi in viaggi meravigliosi.

La poesia del teatro è proprio qui: inizia quando lo spettacolo finisce, dentro di noi.

Sitografia

Riferimenti fotografici

Iscrizione San Cassiano (Di Nazasca - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54607820)

Le fotografie e le immagini del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale sono tratte da https://www.teatrodonizetti.it/it/

Commenti